Schwarzes Vorarlberg - mehr als „Mohren“

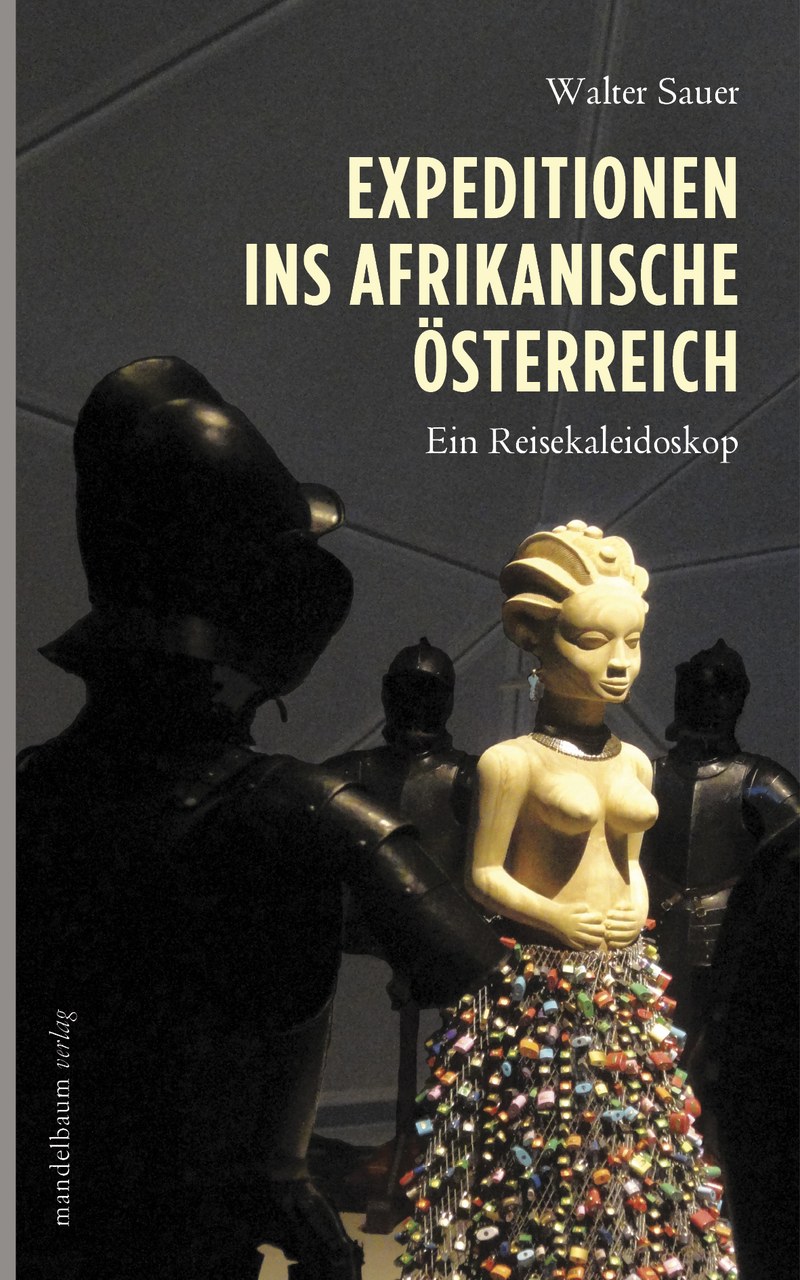

Mehrjährige Expeditionen ins „afrikanische Österreich“ hat der Wiener Universitätsprofessor Walter Sauer unternommen und die Ergebnisse nun in einem bestens geschriebenen und mit vielen Bildern ausgestatteten Buch von über 400 Seiten festgehalten. Vorweg: Das ist eine äußerst informative und anschauliche Darstellung dessen, was in öffentlich zugänglichen Räumen an historischen Zeugnissen der Beziehungen zu Afrika - von Bildern bis zu Straßennamen - vorhanden ist. Auch Vorarlberg kommt nicht zu kurz (S. 358 - 378), und wer will, kann anhand dieses Buches ebenfalls im benachbarten Tirol (sowie natürlich in den übrigen Bundesländern) reichlich fündig werden.

Lesenswert ist allein schon die sachkundige Einleitung zu den herrschaftlichen und kulturellen Kontakten, die von der Antike bis zum Ende des Kolonialismus in den 1970er-Jahren von Gebieten des heutigen Österreich ausgehend zu Menschen und Territorien auf dem afrikanischen Kontinent bestanden haben. Welche - keineswegs einheitlichen - Bilder dieser „Anderen“ dabei in den Köpfen entstanden sind, vermag der Historiker Sauer vorzüglich darzustellen. Es sind mehrheitlich abwertende, immer wieder aber auch ambivalente und manchmal sogar freundliche Images dunkelhäutigerer oder schwarzer Menschen: von der römischen Antike über die Ausbreitung des Christentums, die Kulturen des Adels, bis hin zum Kolonialismus und zur rassistischen ebenso wie emanzipatorischen Moderne. Obwohl das habsburgische Österreich formal keine nennenswerte koloniale Expansion betrieb, gab es intensive Kontakte vor allem nach Nordafrika.

„Afrikanisch“?

Doch gerade bei diesem Afrika nördlich der Sahara - und den kulturgeschichtlich überlieferten Darstellungen der dort angetroffenen Menschen - zeigt sich, wie irritierend ein verallgemeinertes Afrika-Bild ist. Denn ebenso wie zu „Afrika“ gehörten und gehören die dortigen Menschen zum mittelmeerischen Kulturraum, den der französische Historiker Fernand Braudel als jahrhundertealten gemeinsamen Kontaktraum - friedlicher ebenso wie kriegerischer Art - beschrieben hat. Weshalb auch sollte ein polyglotter Händler aus Alexandria afrikanisch, einer aus Beirut asiatisch und einer aus Messina europäisch sein? Eine Kategorisierung nach Kontinenten ergibt da keinen Sinn.

Es ist darum wenig zielführend, umstandslos von „Afrika“ zu sprechen, als ob es sich um einen einheitlichen Geschichts-, Wirtschafts- und Kulturraum handelte. Würde man so auch von „Europa“ reden, als ob Finnland und Sizilien schlichtweg unter einen Hut gebracht werden könnten? Doch wohl nicht - es sei denn, man vertritt den ontologischen Essenzialismus der Abendland-Aficionados, die aus rein geografischen Bestimmungen („Europa“, „Asien“, „Afrika“) überzeitliche kulturelle Seinseinheiten zimmern möchten.

Der „Mohr“ in Vorarlberg

In Vorarlberg begegnen wir vielerlei historischen und aktuellen Bezügen zu „Afrika“ - in der Sammlung des Landesmuseums, in Kirchen, Klöstern und Kapellen, auf Friedhöfen (Sprachwissenschaftler Albert Drexel in Batschuns, Maler Eugen Jussel in Feldkirch-Levis), im Renaissanceschloss Hohenems (Jakob Hannibal und Vorarlberger Landsknechte im Krieg gegen die „weißen Mohren“ im heutigen Marokko), in Langen bei Bregenz und am Dornbirner Romberg (Missionare in Marianhill/Südafrika): eine überraschende und überraschend vielfältige Kollektion von „Afrikanischem“ auf unvermutetem Terrain, die Walter Sauer da vorstellt.

Natürlich darf auch der „Mohren“-Mohr nicht fehlen. Nachdem zwei Studentinnen der Universität Wien ihm in einer 2009 verfassten Diplomarbeit attestiert hatten, ein rassistisches Stereotyp darzustellen und von 18 wissenschaftlich Befragten auch so rezipiert zu werden, war es um die Unschuld dieses Bier-Symbols endgültig geschehen. Doch wie kam der Mohr ursprünglich ins Wappen der so genannten Familien, von denen es laut Herold in Vorarlberg immerhin über 80 gibt? Da wird ernsthaft die „Köhler-Hypothese“ ventiliert, wonach der Familienname Mohr seine Existenz den Produzenten von Holzkohle verdanke. Doch warum hätte ein Köhler seinen dreckigen Beruf, der ihm ein rußiges Gesicht bescherte, per Familiennamen und Wappen verewigen sollen? Oder weshalb hätten seine Nachkommen sich auf diese Weise ihrer Unterklassenherkunft, die ja in der Tat kein Distinktionszeichen gewesen sein kann, rühmen sollen?

Alles leere akademische Kilometer. Der „Mohr“ hatte stattdessen seinen festen Platz in der Wirtshauskultur des katholischen Volkes, weil die hl. Drei Könige die Patrone der Pilger und Reisenden waren. Und gepilgert wurde gern und häufig. In diesem Sinne ist dieser unser Bier-Mohr zweierlei sicher nicht: Er ist keine Anspielung auf die exotische Dienerschaft von in Vorarlberg sowieso nicht vorhandenen Adeligen und Großbürgern (wie der Wiener Meinl-Mohr, der das Kaffeetrinken zur gehobenen Lebensart machen sollte), und er ist kein Symbol rassistischer Unterlegenheit von schwarzen Menschen. Vielmehr ist er ein Wirtshaus-Mohr aus zutiefst frommer Tradition, die den König der Mohren (griech. maurós[KG1] - dunkel; lat. maurus - schwarz, afrikanisch) ab etwa dem 12. Jahrhundert zum Symbol der Verbreitung des Christentums über die Erdteile gemacht hat.

Dieser „Mohr“ hat sich, in bodenständiger Christlichkeit und gegen den Modernismus des liberalen Zeitalters, mit seiner Verwendung als Flaschenzier seit den 1920er-Jahren als freundlicher Begleiter von Bierkonsumenten verdient gemacht. Er wirkt jedenfalls - mit sinnlich-vollen Lippen und anscheinend krausem Haarwuchs - wesentlich ansehnlicher und anregender, als es zum Beispiel ein stilisiertes Abbild jener schmallippigen und stangenlockigen Menschen täte, die üblicherweise die Diskursräume zum Thema „politische Korrektheit“ bevölkern.

„Baobab“ statt „Mohr“? - das Erbe der Kolonialgeschichte

Walter Sauer referiert zu diesem - jeden Vorarlberger Biertrinker und gar auch jede Biertrinkerin höchst bewegenden - Thema den Vorschlag zweier aus Afrika stammender Kommunikationsexperten: Als alternatives Symbol solle man den Baobab-Baum nehmen und damit ein „unumstrittenes Afrika-Image in die Diskussion“ einführen (S. 368).

Wenn die beiden sich da nur nicht täuschen. Denn erstens zeigt die Silhouette des Baobab-Baumes die nämlichen Ausstülpungen, die auch das Kopfprofil des (kraushaarigen?) Mohren zieren. Ist der Baobab also nicht doch verdeckt rassistisch? Und zweitens weist der Baobab-Baum, ernsthaft, eine durchaus problematische Geschichte auf. Er wird zwar in der afrikanischen Poesie als Mutter aller Bäume und gar des Lebens gerühmt und figuriert sogar im Staatswappen von Senegal. Doch ist er auch untrennbar mit der Geschichte der Gewalt in Afrika verbunden: mit der Sklaverei.

Denn durch die Sklaven kam er nach Brasilien, wo heute mächtige Baobab-Bäume Historikern als Illustration der Geschichte des Sklavenimportes dienen. Und in Afrika selbst ist die Funktion des sogenannten Affenbrotbaumes als Nahrungsquelle für die Sklaven, die aus dem Innern des Landes an die Küsten verschleppt wurden, wohlbekannt. Das gehäufte Auftreten solcher Bäume etwa im Nacala-Korridor von Moçambique[KG2] , durch den die Unglücklichen zu dem von Portugiesen und Arabern dominierten Sklavenhandelszentrum Ilha de Moçambique [KG3] verbracht wurden, kann mit dem Verzehr von Früchten und folglich mit der Verbreitung von Samen jenes nahrhaften Baumes zu tun haben. Eine Empfehlung für ein Bier-Etikett ist das jedenfalls, bei politisch korrekter Betrachtung, nicht.

Das ist der Ertrag dieses Buches: Walter Sauer konfrontiert uns mit einer Unzahl von Beispielen, die unser Verständnis des Fremden auf die Probe stellen. Vieles lässt sich wohl nur in Ambivalenzen und als Paradoxien begreifen. Eine höchst spannende Geschichte - empfehlenswert!

Walter Sauer, Expeditionen ins afrikanische Österreich. Ein Reisekaleidoskop, 473 Seiten, € 24.90, ISBN 978385476-451-9, Mandelbaum Verlag, Wien 2014